32 espèces d’arbres :

Archives de catégorie : ENVIRONNEMENT

Participez à la consultation sur la stratégie nationale pour la mer et le littoral

Proposition faite par Eau et Rivières de Bretagne

Pour être réussie, cette stratégie doit permettre d’assurer la cohabitation durable des activités maritimes (pêche, éolien, transport etc.) et leur compatibilité avec le bon état écologique du milieu marin. Pour relever ce défi, France Nature Environnement et ses associations membres vous invitent à participer à cette consultation et vous partage son analyse.

Eau & Rivières et ses bénévoles de la commission littoral ont pris le temps de réfléchir au sujet et portent des demandes toute particulières que vous pouvez aussi porter en participant à la consultation

QU’EST-CE QUE LA STRATÉGIE NATIONALE POUR LA MER ET LE LITTORAL ?

La Stratégie nationale pour la mer et le littoral constitue le cadre de référence pour l’ensemble des politiques publiques concernant la mer et le littoral et s’articule avec les stratégies sectorielles existantes.

La stratégie nationale pour la mer et le littoral traite des six thèmes suivants :

- la protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine ;

- la prévention des risques et la gestion du trait de côte ;

- la connaissance, la recherche et l’innovation ainsi que l’éducation et la formation aux métiers de la mer ;

- le développement durable des activités économiques, maritimes et littorales et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques ;

- la participation de la France à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques internationales et européennes intégrées pour la protection et la valorisation des espaces et activités maritimes ;

- la gouvernance associée à cette stratégie, les moyens de sa mise en œuvre et les modalités de son suivi et de son évaluation.

C’est donc elle qui fixe les grandes orientations pour la planification de l’espace maritime et de l’espace littoral français jusqu’en 2029. Elle sera ensuite déclinée dans les territoires grâce aux documents stratégiques de façade pour l’hexagone et aux documents stratégiques de bassin pour les territoires ultra-marins.

La SNML doit transposer deux directives européennes : la Directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM), directive à caractère environnemental qui vise notamment l’atteinte du bon état écologique (BEE) et la Directive cadre pour la planification des espaces maritimes (DCPEM), qui doit permettre la coordination des différentes activités en mer.

POURQUOI FAUT-IL SE MOBILISER ?

Que ce soit par la protection côtière, la régulation du climat, l’approvisionnement en ressources alimentaires, énergétiques, pharmaceutiques, les activités culturelles et récréatives, nous bénéficions toutes et tous des services écosystémiques fournis par le milieu marin.

La première stratégie nationale pour la mer et le littoral n’a pas permis d’atteindre l’objectif de bon état écologique du milieu marin. La bonne santé du milieu marin nous est pourtant essentielle ! A titre d’exemple, aujourd’hui, seulement 6% des habitats marins et côtiers sont dans un état de conservation favorable. 4% de la zone économique exclusive française se trouve en protection forte… dont 3,9% dans les territoires ultramarins. (UICN)

Les effets du changement climatique participent à la dégradation de la biodiversité marine (acidification des océans, disparition de coraux, multiplication des espèces toxiques envahissantes). Les activités humaines, qu’elles soient maritimes (pêche professionnelle, transport maritime, artificialisation du littoral) ou terrestres (pollutions agricoles, industrielles et déchets) constituent elles aussi des pressions pour le milieu marin. A ces activités déjà existantes et impactantes pour le milieu marin, vient s’ajouter l’éolien en mer. S’il participe à la transition énergétique la France, indispensable à la lutte contre le réchauffement climatique, son développement doit se faire de pair avec la préservation de la biodiversité marine.

Face à tous ces enjeux, la planification et la sobriété des usages sont indispensables pour que les impacts cumulés de toutes ces activités soient compatibles avec le bon état écologique du milieu marin.

COMMENT PARTICIPER À LA CONSULTATION ?

Pour définir une Stratégie nationale pour la mer et le littoral ambitieuse qui défende le milieu marin dont nous dépendons toutes et tous, France Nature Environnement a identifié trois propositions et Eau & Rivières vous en proposent cinq spécifiques au lien terre-mer et la contamination du milieu et des espèces :

- Etablir 10% de zones de protection forte sur chaque façade maritime et chaque bassin ultra-marin et en exclure les activités extractives ou destructives.

- Exclure le développement de l’éolien en mer dans les aires marines protégées tant qu’il n’est pas démontré que ces zones sont indispensables pour atteindre les objectifs énergétiques.

- Réduire les captures de cétacés via la fermeture pendant 4 mois (3 mois en hiver de mi-janvier à mi-mars et 1 mois en été de mi-juillet à mi-août) des pêcheries à risques et l’équipement avec des répulsifs acoustiques (pingers) des chaluts bœufs et pélagiques le reste de l’année.

- Noter que les effluents et produits de traitements agricoles soient notés comme principaux contributeurs aux pollutions des eaux côtières françaises avec ses nombreux effets nocifs (marées vertes, microalgues toxiques, contaminations bactériennes et par les pesticides,…)

- Mettre en oeuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire des aliments marins dans la continuité des récentes réglementations en matière d’eau potable

- Mettre en place un suivi du réseau trophique tel que prescrit par la directive cadre stratégie milieu marin

- Améliorer la qualité des eaux de baignade et conchylicoles

- Interdire toutes les formes de pêche au filet dans les estuaires et dans un rayon de 500 mètres à leur débouché en mer afin de protéger les poissons migrateurs en danger critique d’extinction

Nous vous invitons à vous mobiliser à nos côtés en suivant les étapes ci-dessous :

- Rendez-vous sur le site de la consultation publique sur la Stratégie nationale pour la mer et le littoral.

- Evaluez l’importance que vous accordez aux enjeux portés dans la SNML de « très important à inopportun ».

- Soutenez les propositions de FNE et d’Eau & Rivières de Bretagne en faisant un copier-coller du texte ci-dessous lorsque vous serez au 5ème point :

Pour que la Stratégie nationale pour la mer et le littoral conduise à une planification spatiale maritime qui intègre les enjeux environnementaux et de biodiversité marine, je soutiens les huit propositions suivantes :

- Etablir 10% de zones de protection forte sur chaque façade maritime et chaque bassin ultra-marin et en exclure les activités extractives ou destructives.

- Exclure le développement de l’éolien en mer dans les aires marines protégées tant qu’il n’est pas démontré que ces zones sont indispensables pour atteindre les objectifs énergétiques.

- Réduire les captures de cétacés via la fermeture pendant 4 mois (3 mois en hiver de mi-janvier à mi-mars et 1 mois en été de mi-juillet à mi-août) des pêcheries à risques et l’équipement avec des répulsifs acoustiques (pingers) des chaluts bœufs et pélagiques le reste de l’année.

- Noter que les effluents et produits de traitements agricoles soient notés comme principaux contributeurs aux pollutions des eaux côtières françaises avec ses nombreux effets nocifs (marées vertes, microalgues toxiques, contaminations bactériennes et par les pesticides,…)

- Mettre en oeuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire des aliments marins dans la continuité des récentes réglementations en matière d’eau potable

- Mettre en place un suivi du réseau trophique tel que prescrit par la directive cadre stratégie milieu marin

- Améliorer la qualité des eaux de baignade et conchylicoles

- Interdire toutes les formes de pêche au filet dans les estuaires et dans un rayon de 500 mètres à leur débouché en mer afin de protéger les poissons migrateurs en danger critique d’extinction

Le ministère de l’Agriculture veut autoriser des travaux interdits dans les forêts de protections et faciliter leur déclassement

Après avoir réussi à imposer l’autorisation de la pêche au chalut industriel dans les zones de protection marine de l’Union européenne, après avoir tout récemment de remis en cause un avis de l’ANSES conduisant à l’interdiction d’un pesticide dangereux, le ministre de l’Agriculture, visiblement sous forte influence des lobbies industriels, s’attaque à présent aux forêts de protection françaises.

Un projet de décret prévoit en effet de donner au ministre de l’Agriculture la possibilité de déclassement de les forêts de protection en lieu et place du Conseil d’État et assouplit considérablement les règles qui les gouvernent. Ces forêts sont celles qui bénéficient du statut protégé le plus ancien dans notre pays. À la fin du XIXe siècle, alors que l’exploitation du bois pour l’énergie avait considérablement réduit les surfaces forestières, la prise de conscience de l’impact de la déforestation sur la ressource en eau et sur l’érosion avait conduit à adopter de premières mesures pour empêcher que l’exploitation des forêts ne nuise à la population. En 1922, une loi instituait les “forêts de protection”, dont le statut visait à protéger d’abord les sols contre l’érosion, les avalanches et l’envahissement des eaux. Les objectifs de cette protection ont progressivement été étendus jusqu’à inclure la protection des écosystèmes en 1976.

Les forêts de protection ne concernent qu’un petit pourcent de la surface forestière métropolitaine (environ 150 000 hectares) mais le statut dont elles bénéficient est primordial : ces forêts sont indispensables aux équilibres écosystémiques, protègent la population de conséquences d’événements climatiques (comme les glissements de terrains en montagne), de l’érosion ou de la submersion (c’est le cas des forêts littorales), mais aussi la santé et la qualité de vie des zones urbanisées (la plus grande forêt de protection française est celle de Fontainebleau) ainsi que des écosystèmes très sensibles et la qualité de l’eau (les forêts alluviales). Une première fois, en 2018, le gouvernement a tenté de s’y attaquer pour autoriser la création de carrières, mais a dû renoncer face à la levée de boucliers des associations (sauf pour l’exploitation du gypse désormais autorisée).

S’il était adopté, le projet de décret du ministre Fesneau conduirait à un assouplissement important des règles en permettant la réalisation d’infrastructures d’intérêt public (notion qui a tendance à s’élargir ces dernières années jusqu’à se confondre avec des intérêts économiques et financiers) et en élargissant les travaux autorisés, sans être très clair sur lesdits travaux concernés. Il autorise notamment l’extension de bâtiments existants, l’implantation et l’entretien de réseaux enterrés, les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles ou encore les travaux sur emprise temporaire nécessaires à la réalisation d’un projet d’utilité publique.

Une consultation est ouverte jusqu’au 5 mai prochain, sur ce projet de décret prévoyant de modifier le régime applicable aux forêts de protection.

Nous invitons chacune et chacun à participer à cette consultation.

Je participe à la consultation

Le Gouvernement souhaite exploiter nos forêts protégées

par EELV

🚨 Le Gouvernement souhaite exploiter un peu + la forêt française à travers un projet de décret relatif au régime spécial des forêts de protection.

Une aberration écologique qui nous éloigne de nos objectifs climatiques et de sauvegarde de la biodiversité.

On vous explique ⤵️

Le code forestier prévoit un régime spécial des forêts de protection.

👉🏼 « Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d’infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt » ne peuvent y être réalisés (Décret n°2012-254).

Selon l’Article R.141-9 : « La décision de classement, ou de modification du classement, est prise par décret en Conseil d’État » après enquête publique, avis du/des conseils municipaux concernés ainsi que de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

📊 Ces forêts de protection représentent 168 000 hectares soit 1% de la forêt métropolitaine.

Une part qui aurait dû augmenter d’environ 70 000 ha sous l’influence de la stratégie nationale biodiversité 2030 (SNB)…

Un maigre objectif lorsque l’on sait :

– qu’un accord visant à protéger 30 % de la planète a été conclu à la COP15

– que le Gouvernement a intégré dans sa stratégie nationale pour les aires protégées un objectif de 30% du territoire sous aires protégées

Le tout d’ici à 2030

⚠️ Cependant, sous prétexte d’une simplification, le Gouvernement souhaite apporter un complément à l’article R.141-9 du Code forestier que nous avons évoqué plus haut.

1️⃣ Ce complément consiste à donner aux Préfets les droits de classement et déclassement de ces forêts protégées, qui nécessitait jusqu’ici l’intervention du ministre et une décision du Conseil d’État.

👉 Une décision complètement irresponsable.

💥 En effet, les risques de pression des lobbies nationaux et locaux ainsi que les risques de pressions politiques des élu·es sont réels. Ils pourraient donc avoir une influence sur les décisions du Préfet ce qui n’est évidemment pas souhaitable.

2️⃣ De plus, le ministre pourra passer outre la décision du Conseil d’État s’il souhaite déclasser des parcelles de moins de 100 ou 200 ha en fonction de la superficie de la forêt de protection.

👉 Or, 100 ou 200 ha représentent des surfaces significatives dans des zones où les valeurs biologiques et patrimoniales sont importantes et où chaque impact à une conséquence significative.

3️⃣ Autre modification : de possibles travaux légers – non directement au bénéfice de la forêt – pourront être autorisés par le Préfet.

Cela laissera la place à des travaux de recherche et d’exploitation de la ressource en eau ou à l’exploitation de réserves de gypse.

🔎 La gypse est une ressource clé pour réduire le stress hydrique mais est utilisée pour l’industrie du plâtre et du ciment.

4️⃣Finalement, une modification sera faite pour permettre “une gestion forestière multifonctionnelle”.

👉Cela signifie que le Gouvernement veut désormais prendre en compte des fonctions économiques, d’accueil du public et de prévention des risques. On est loin de la “protection” !

Le Plan souhaite donc transformer les forêts « non productives » (en particulier feuillues) par des plants issus de la filière pépinière 🌲

Conséquences : perte de biodiversité, émergence et propagation de maladies, primauté du critère économique…

❌ Ces 4 modifications par décret du Code forestier sont donc dangereuses pour la conservation de nos forêts et impensables si l’on souhaite respecter nos objectifs en matière climatique et de biodiversité.

Dans les forêts de protection, seules les fonctions écologiques doivent être prises en compte dans leur gestion et aménagement.

Y inclure le critère économique serait un désastre environnemental et mettrait à mal nos engagements contre le réchauffement climatique.

✊ Si vous souhaitez agir contre ce projet, n’hésitez pas à :

– partager ce thread

– en parler autour de vous

– demander le retrait de ce projet dans ce formulaire mis en ligne par le Gouvernement :

https://formulaires.agriculture.gouv.fr/index.php/735155?lang=fr

Stop à la bétonisation de Nantes : préservons le bois du champ de manœuvres !

Le Champ de Manœuvres, situé au nord-est de Nantes, près du quartier de Saint Joseph de Porterie, est bien plus qu’un simple terrain militaire désaffecté.

Vue du ciel (source IGN remonter le temps)

Le projet (Source Ouest France) :

C’est un véritable joyau naturel de 50 hectares en plein cœur de la ville. Ce n’est pas un parc, c’est une oasis de verdure où la biodiversité s’est épanouit en toute liberté quand les activités militaires ont cessé et avant que le site ne soit rendu au public.

C’est également 9,4 précieux hectares de zone humide qui absorbent les pluies.

Malgré cela, ce site exceptionnel est aujourd’hui menacé par un projet d’urbanisation qui prévoit la construction de 1800 logements. Si rien n’est fait, le Champ de Manœuvres sera irrémédiablement défiguré.

Aujourd’hui : déjà quelques immeubles ont été construits au sud du site. Quelques beaux arbres ont été conservés en potiches paysagères.

Demain : d’autres immeubles, des tours, des routes, un nouveau boulevard pour désengorger la route de Carquefou. Tout sera morcelé, découpé, bruyant, illuminé ; et puis vite trop petit; il faudra alors prévoir là un nouveau gymnase, ici une salle polyvalente et voilà le sort scellé des vieux chênes et de la verdure.

Venez vite visiter la “forêt en chantier” comme nous l’appelons entre nous, il faut la voir pour se rendre vraiment compte de la beauté de ce site en danger où vivent des salamandres, des tritons, des cervidés, d’innombrables insectes, oiseaux et chiroptères.

Pourtant, nous sommes largement informés de l’importance de la biodiversité pour préserver notre environnement, des ateliers de sensibilisation sont proposés dans les écoles ou dans les espaces associatifs. Nantes soutient ces initiatives et appelle à une bifurcation écologique. L’ADEME préconise de favoriser les espaces naturels et la biodiversité. L’AURAN (Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise) demande clairement de mettre un frein à l’imperméabilisation des sols.

Nantes soutient donc les projets écologiques, il y existe même le bureau de la terre…

En signant et en adhérant à notre cause, vous contribuez à faire entendre votre voix et à faire pression sur nos élus. Plus nous serons nombreux à exprimer notre désaccord contre la destruction de cette grande réserve boisée de Nantes Erdre, plus nous aurons de chances de convaincre les autorités de prendre des mesures pour préserver la nature en ville et favoriser la biodiversité.

Faire un don et adhérer à notre association est également une bonne façon de soutenir notre action pour défendre notre ville contre les manquements au droit de l’environnement et de l’urbanisme.

LIEN DON & ADHÉSION : https://www.helloasso.com/associations/riverains-et-amis-de-la-beaujoire/formulaires/1

COURRIER TYPE : Vous pouvez aussi transmettre un courrier ou un mail à nos élus :

Site: https://metropole.nantes.fr/elus-nantes-metropole

Contact : https://metropole.nantes.fr/contact

Adresses mails: Prénom.NOM@mairie-nantes.fr

” Madame Monsieur

Vous êtes en capacité de protéger les habitants de notre métropole. Le projet de constructions sur le terrain du Champ de Manœuvres détruit l’opportunité d’installer dans Nantes une zone ensauvagée et perméable qui ne demande qu’à prospérer. Serez-vous une des personnes en responsabilité qui décidera que la nature à l’intérieur de notre métropole aidera les habitants d’aujourd’hui mais surtout surtout ceux de demain ? Vous connaissez les enjeux de subsistance même de la Métropole. Agissez pour cela, bloquez les constructions sur ces zones, proposez des projets ambitieux d’utilisation de la nature pour la santé et le bien être. Soyez exigeant pour que les habitations se construisent uniquement sur des lieux déjà artificialisés. Sollicitez les associations d’habitants.

Merci pour cette décision qui nous permet de reconnecter attentes et besoins des femmes, hommes et enfants sous votre responsabilité. “

Promeneurs à pied bienvenus

Pour terminer contrebalancer toutes les pancartes d’interdiction bêtes et méchantes qui poussent en forêt, j’envoie une autre diapo que tu peux employer ou non, à ta guise.

Les mille et quelques hectares de la forêt du Rosemont sont toujours ouverts aux promeneurs, randonneurs, flâneurs qui peuvent venir y rêver et observer en toute tranquillité, l’accès étant interdit aux véhicules à moteur.

Lors d’une coupe, les forestiers de ce groupement ont fait tout leur possible pour éviter d’abîmer une mare à Tritons palmés que je leur avais signalée.

Francine

Pétition : Non à la chasse aux promeneurs dans les forêts et les campagnes

https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/nonyalachasseauxpromeneursdanslesfo-5939.html

PS : nous proposons à toutes les associations naturalistes d’imaginer ensemble une affichette “Bienvenue aux promeneurs” pour contrebalancer celle des pro-chasse qui nous menacent d’amendes.

merci aux dessinateurs de leurs propositions que nous rajouterons sous ce texte.

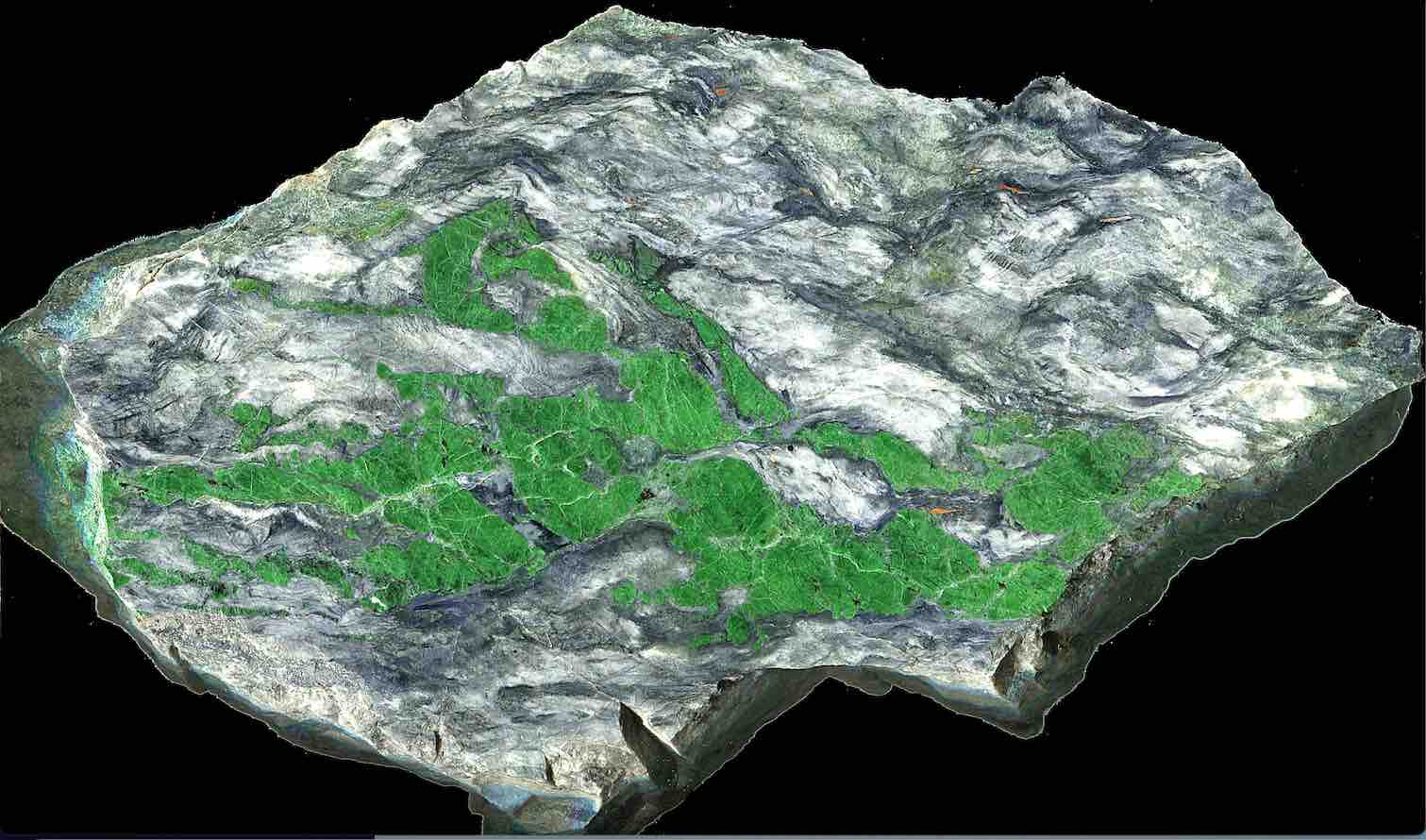

Verde d’Orezza : un gisement d’une roche unique au monde et d’une beauté exceptionnelle en danger de disparition

Verde d’Orezza : un gisement d’une roche unique au monde et d’une beauté exceptionnelle en danger de disparition

Actuellement et jusqu’au 29 mars, 17 heures, une enquête publique porte sur la demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter une carrière de « Verde d’Orezza » sur la commune de Carchetu Brusticu, en Castagniccia, présentée par la « Société corse de recherche et de valorisation des ressources naturelles » (SOCOREVA).

U Levante a adressé à Mme la Commissaire enquêtrice le texte ci-dessous.

soit sur le registre dématérialisé

https://www.registre-dematerialise.fr/4474/

Soit par courrier électronique à

ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr

Mme la commissaire enquêtrice

Je vous demande d’émettre un avis très défavorable à ce projet de carrière qui autoriserait l’exploitation du “Vert d’Orezza” ou “Verde di Corsica”, projet qui devra être examiné par le Conseil des sites de la Corse.

Cette roche ayant une grande valeur sur le marché des roches ornementales, les plaques sciées seront sans doute vendues « à prix d’or » au bénéfice de la société. Ainsi la Corse perdrait une partie de son exceptionnel patrimoine minéralogique au profit d’intérêts privés…

« Il est impensable que la France s’engage dans le développement du bois-énergie en Amazonie »

Maiouri Nature Guyane et les signataires de cette tribune alertent sur les dérives du développement de la biomasse et des fausses énergies vertes en Amazonie française.

Alors que de très nombreux scientifiques demandent depuis des années à l’Union européenne et à ses États membres de ne plus classer la biomasse primaire (bois directement issu de forêts) comme une énergie renouvelable neutre pour le climat et de ne plus la subventionner pour ne pas encourager la destruction des surfaces forestières, un amendement glissé par des députés français dans le projet de révision de la directive sur les énergies renouvelables (RED III) menace directement la forêt amazonienne de Guyane française.

La forêt de Guyane, seule forêt amazonienne tropicale humide rattachée à l’Europe, couvre 96% de la superficie du territoire et représente à elle seule 50% de la biodiversité française. Cette forêt est à la fois l’une des plus riches et des moins fragmentée, reconnue comme l’une des 15 zones de forêts tropicales humides les mieux préservées de la planète. Au sein de cet espace géographique exceptionnel, la Guyane abrite1.700 espèces d’arbres, 6.000 espèces de plantes vasculaires qui sont indispensables à la vie de milliers d’espèces d’animaux.

La forêt amazonienne et la biodiversité jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans la prévention d’événements climatiques extrêmes qui menacent l’équilibre du monde.

Et pourtant, des députés européens français, dont un député de la France Insoumise et des élus de la majorité présidentielle, sous l’impulsion de représentants de la collectivité territoriale de Guyane, ont formé une alliance contre nature, introduisant une dérogation dans la directive européenne sur les énergies renouvelables.

Cette dérogation doit permettre de maintenir et accentuer un régime dérogatoire aux standards européens en matière de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin d’augmenter la production de biomasse solide ou liquide en Guyane. Hasard du calendrier ou non, un projet de décret révèle plus précisément les intentions du gouvernement français, en affichant clairement la volonté de pérenniser un modèle de production d’électricité qui a l’utilisation de biomasse forestière ajoute la combustion de bois de défriche agricole et de plantations à vocation énergétique amputant le couvert forestier. Au lieu d’un mix vertueux à base de déchets de l’industrie du bois, des milliers d’hectares de forêts pourraient ainsi être transformés en monocultures destinées à la production de combustible.

Le comble est que la France, sous couvert de développer cette énergie qui n’a de verte que la couleur des arbres qu’elle consume, entend, notamment, verdir le secteur spatial, une activité qui représente à elle seule 18% de l’électricité produite en Guyane et lancer des projets de production locale de nouveaux agrocarburants sur ces terres déboisées. Envoyer dans l’espace des fusées repeintes en vert grâce aux agrocarburants semble être une priorité, là où la préservation des conditions d’habitabilité de notre planète ne l’est pas.

En Guyane, cette exception permettrait à cette biomasse non durable de bénéficier du statut d’énergie verte et donc de profiter d’aides publiques, générant un appel d’air sans précédent.

L’exemple du Brésil voisin est pourtant sans appel. L’agriculture intensive, l’élevage de bétail et la production d’agrocarburants faits à base de canne à sucre, de maïs et de soja, deuxième production mondiale d’éthanol, conduisent à la conversion des terres et à une disparition inexorable de la forêt amazonienne. Alors que Jair Bolsonaro quitte à peine le pouvoir remplacé par Lula qui s’est engagé à mettre un terme à la déforestation, Il est impensable que la France, responsable d’une partie encore préservée d’Amazonie, s’engage dans une direction rétrograde.

A quoi sert de promettre la plantation d’un milliard d’arbres, si nous ne sommes pas capables de protéger convenablement la forêt amazonienne de Guyane et ses cimes centenaires ?

De plus, ces projets menacent concrètement les droits des peuples autochtones de Guyane, dont les terres et les zones de droits d’usage collectifs pourraient être menacées par l’implantation de ces projets de plantations à vocation énergétique, en violation de leur droit à la consultation libre, préalable et éclairée.

Mais c’est également l’accès à la terre pour les agriculteurs locaux et donc l’autonomie alimentaire de ce territoire qui pourrait se retrouver en concurrence directe avec la production industrielle de biomasse. Le projet de décret du gouvernement français fait mention de 15% de terres agricoles qui pourraient être destinées aux centrales biomasse, soit des milliers d’hectares de forêt amazonienne. A titre de comparaison, en France hexagonale, c’est 3% de la surface agricole qui est consacrée aux agrocarburants de première génération, causant la disparition de cultures vivrières et augmentation des prix des denrées alimentaires.

Cette dérogation est en totale contradiction avec les ambitions européennes alors que la Commission et le Parlement ont proposé d’exclure les forêts primaires et anciennes, riches en biodiversité et les zones humides des zones où la production de biomasse peut être subventionnée, en raison de l’impact disproportionné de leur destruction en termes de climat et de biodiversité.

Par ailleurs, cette dérogation est en contradiction flagrante avec l’adoption du récent règlement européen relatif à la lutte contre la déforestation importée qui inclut le bois-énergie. La France, alors qu’elle a été moteur de cette nouvelle réglementation doit en respecter les obligations et ne pas en amoindrir les effets sur le territoire de Guyane française.

Cet amendement dérogatoire controversé à la Directive RED III fait actuellement l’objet de négociations entre le Parlement, la Commission et le Conseil des ministres de l’UE (trilogue). Alors que doivent encore se tenir deux réunions déterminantes entre les institutions européennes, les 7 février et 6 mars prochain, le gouvernement français continue à encourager le développement aveugle du bois-énergie au sein de ces négociations, qui concernent non seulement la Guyane mais aussi toute la France et l’UE

Nous défendons la forêt de Guyane, riche d’une biodiversité encore bien loin d’avoir été inventoriée par les scientifiques et nous nous opposons à cette dérogation aveugle aux enjeux actuels, à rebours des ambitions européennes en matière d’énergies renouvelables, d’efficacité énergétique, et plus généralement en matière de protection du climat, de la biodiversité et du respect des droits des peuples premiers de Guyane.

Nous demandons au gouvernement et aux élus de Guyane et du Parlement européen de renoncer à cette dérive, à rebours des ambitions de l’UE sur la protection du climat et de la lutte contre la déforestation, et de réorienter les considérables aides publiques consacrées au bois-énergie vers les économies d’énergie et une gestion moins destructrice des forêts.

Tribune à lire aussi en français sur le site du Monde(Abonnés)

Les Signataire à ce jour :

Sylvain Angerand, fondateur Canopée Forêt Vivantes

Philippe Boré, président association Maiouri Nature Guyane

Marine Calmet, présidente association Wild Legal

Camille Etienne, militante pour la justice sociale et climatique

Francis Hallé, botaniste, écologue des forêts tropicales

Sylvain Harmat de l’ONG Sauvons la forêt

Kadi Eleonore Johannes, Collectif des Premières nations de Guyane

Magali Payen, Fondatrice On est prêt

Christophe Pierre, réalisateur et militantpour les peuples autochtones

Martin Pigeon, association eFern

Dominique Bourg, philosophe professeur honoraire de l’université de Lausanne

Gert Peter Bruch, réalisateur fondateur Planète Amazone

Denis Cheissoux, producteur Radio France

Jean-Marc Civière, président de la communauté all4trees

Gilles Clément, ingénieur agronome, botaniste, architecte paysagiste

Almuth Ernsting, Codirectrice de l’ONG Biofuelwatch

Galitt Kenan, Directrice Jane Goodall Institute France

Fabrice Nicolino, Ecrivain, chroniqueur Environnement à Charlie Hebdo

Alain Uguen Trésorier de l’association Cyberacteurs

Vincent Vérzat, Blogueur de Partagez c’est Sympa !

Chacune et chacun peut signer en participant à la cyber action

Cyberaction : Stop à l’essor de l’industrie biomasse en Guyane

Interrogations sur les nouvelles mesures pour lutter contre les incendies de forêt

Bonjour à toutes et tous,

Parmi les nouvelles mesures annoncées par Emmanuel Macron pour lutter contre les feux de forêt et leurs conséquences, j’ai relevé ceci en parcourant la presse :

– un renforcement des obligations de débroussaillage,

– l’utilisation de drones autonomes pour la surveillance des zones forestières,

– la plantation d’un milliard (nombre fétiche ?) d’arbres.

En effet, d’après un article de ouest-france.fr, Macron a évoqué la nécessité de « réinventer les forêts françaises ». Il souhaite « une planification de la reforestation ». L’objectif est de replanter un milliard d’arbres en dix ans. « Cela veut dire renouveler 10 % de notre forêt ». S’il a promis des financements publics, il a appelé à une « large mobilisation », notamment des jeunes. Rappelant que la forêt est cruciale pour le climat, il souhaite mettre en place un dispositif de soutien pour la reforestation des forêts incendiées et veut demander aux compagnies aériennes d’aider à financer cet effort. « Nous ne replanterons pas à l’identique, nous adapterons nos forêts » pour « parvenir à des forêts plus résilientes » en « préservant la beauté » du paysage.

Les déclarations du chef de l’Etat m’amène à exprimer plusieurs réserves :

Nous allons vers une nouvelle perte de biodiversité, par une destruction d’habitats à cause du débroussaillement intempestif. Je pense en particulier à certains passereaux comme le Bouvreuil pivoine, qui nichent dans les sous-bois denses et les buissons.

Aucune mesure de renforcement des effectifs ONF n’est annoncée. Pourtant nos agents patrimoniaux ne sont-ils pas les premiers gardiens de la forêt ? Visiblement, on préfère les remplacer par des drones autonomes et autres dispositifs de surveillance. Il n’est pas si lointain ce futur où nous serons “filmés” même pendant nos promenades en forêt, à l’instar de ce qu’il se passe déjà dans les zones urbaines !

Il se dit que 90% des feux de forêt ont pour origine une intervention humaine. Or, pour limiter les actes malveillants ou imprudents, des mesures simples, comme la remise en service des barrières équipées de cadenas à l’entrée des chemins forestiers carrossables, n’ont pas été considérées. En effet, trop de véhicules – qui n’ont rien à faire là – circulent en forêt. Pouvoir accéder à l’intérieur des zones boisées en voiture permet, entre autres :

– aux incendiaires de fuir plus facilement,

– aux inconscients d’apporter tout ce qu’il faut pour y faire un barbecue,

– aux tristes sires de venir y déposer, voire y brûler, des ordures.

Sans parler d’un parking discret et bien pratique pour les braconniers qui chargent le gibier dans le coffre.

Enfin, l’expression “forêts en libre évolution” semble totalement absente du vocabulaire présidentiel !

Pourtant la forêt elle-même n’est-elle pas le meilleur ingénieur forestier ?…

Qu’apportera ce “gosplan” de la reforestation ? Quelles essences vont être plantées ? Dans quelles conditions ?

Autant de questions, autant de motifs à inquiétude.

Bien cordialement,

Francine P

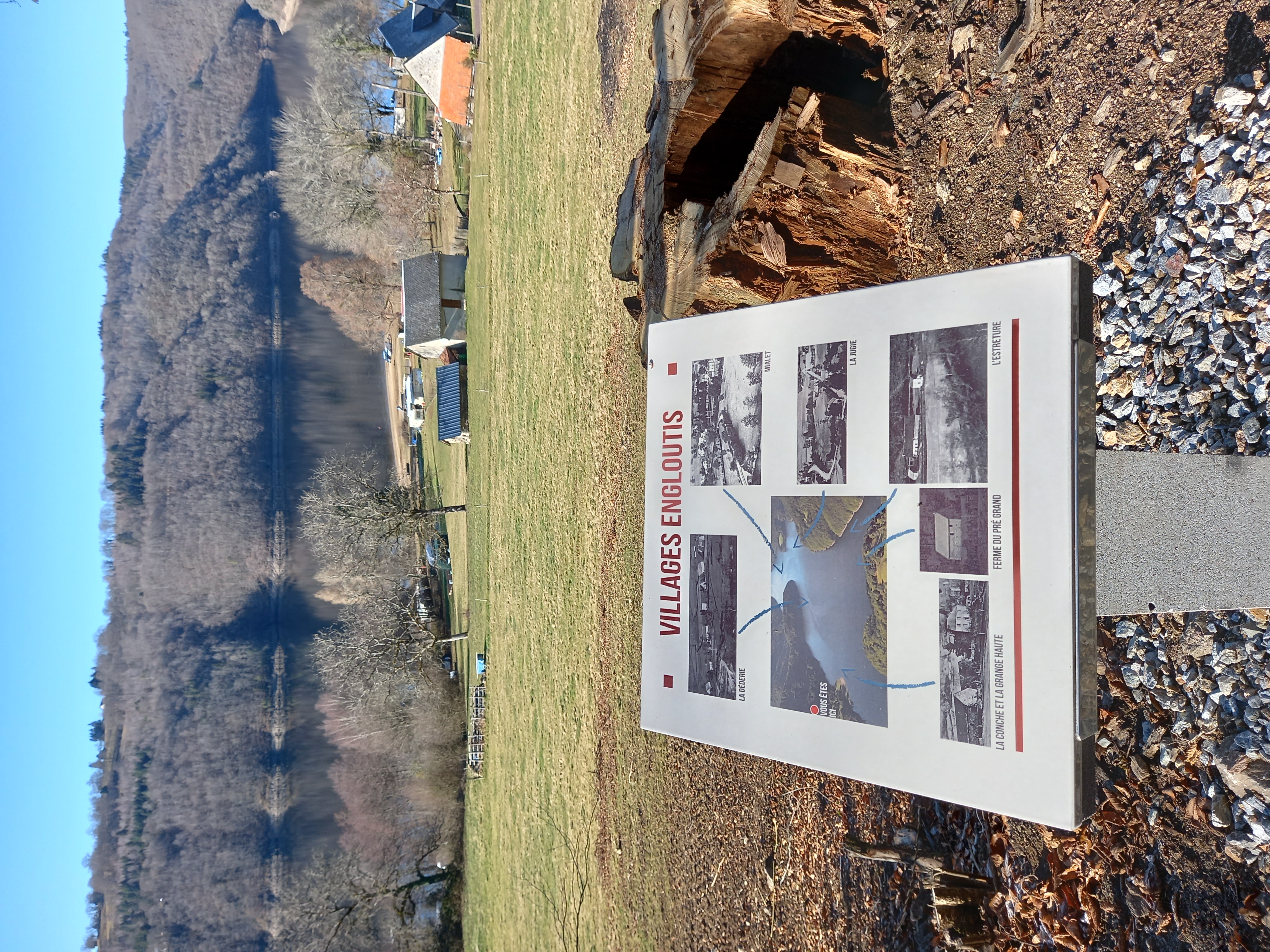

LABESSETTE : un chemin pédagogique de petite randonnée primé

Créée en 2014, l’Adel, présidée par Claude Cousserand, a pour objectif, entre autres, la protection de l’environnement, des rives et des paysages sur la commune. Alors l’association ne pouvait rêver mieux que de proposer la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine de la vallée, sa faune et de sa flore traditionnelles, site classé Réserve Mondiale de la biosphère par l’Unesco depuis 2010. « Ce devoir de mémoire est paru important pour l’association, pour sensibiliser les plus jeunes visiteurs. Toute l’histoire de cette vallée est présentée par des stèles qui jalonnent le chemin ».

Nous avons créée avec les bénévoles de l’association un chemin pédagogique de petite randonnée subventionné par le Conseil Départemental du Puy de Dôme d’une valeur de 40 000 € ( 1er lauréat du BEC 63 sur le Sancy ). Ce chemin se trouve sur la commune de LABESSETTE 63690 au lieu dit LA GRANGE HAUTE.

Urgent jusqu’au 5 février : consultation sur la définition de la notion de protection forte

Le Ministère de la Transition écologique met à la consultation du public un projet de décret pour définir la notion de protection forte et encadrer sa mise en place. AVES France vous invite à demander des garanties au gouvernement sur ces notions qui restent très abstraites.

Propositions de réponse :

Le gouvernement s’est engagé à atteindre 30% d’espaces protégés d’ici 2030. Dans cette optique, le Ministère de la Transition Ecologique met à la consultation du public un projet de décret visant à définir la notion de « protection forte » et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.

Nous ne pouvons qu’approuver le projet de créer des zones de protection forte dans nos espaces protégés.

Nous tenons cependant à faire preuve de vigilance quand à la définition qui sera retenue pour ces zones de protection forte, et notamment en nous interrogeant sur les activités qui seront permises dans les zones concernées.

Actuellement en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer, la surface totale des aires protégées sur le territoire représente 23,5 % du territoire national et des eaux sous juridiction. Or, les activités humaines sont permises sur ces territoires, malgré leur statut de protection, et cela parfois au détriment de la protection de la nature (faune et flore).

Le projet de décret proposé à la consultation du public prévoit qu’il faudra démontrer que les activités humaines sont « susceptibles de compromettre » les enjeux écologiques pour s’opposer à un projet au sein des zones de protection forte. Le recours au juge sera donc nécessaire pour interpréter cette notion, faute de précisions dans la définition.

Les mesures proposées sont floues et ne garantissent pas la protection de ces zones : protection foncière (sans autre précision), réglementation adaptée (sans préciser laquelle), contrôle effectif des activités (sans dire qui se chargera de ces contrôles alors que les agents sont déjà en sous nombre).

Pour qu’une Zone de Protection Forte soit reconnue dans le cadre d’une analyse au cas par cas, il faudra déjà qu’elle fasse l’objet d’une protection forte (article 4). Cela limite grandement les zones pouvant bénéficier de cette protection.

C’est le préfet de région qui se prononcera sur la reconnaissance d’une Zone de Protection Forte, sur demande du propriétaire ou de l’établissement utilisateur. La décision finale reviendra au Ministre. Ce processus de décision complexe risque de limiter le nombre effectif de Zones de Protection Forte. Il aurait été pertinent que les citoyens ou des associations agréées puissent entrer dans le processus de décision.

Sur simple décision ministérielle, il sera possible de retirer la protection d’une zone, sans même que la consultation d’organismes scientifiques ne soit exigée.

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage pourront devenir des Zones de Protection Forte, alors que la chasse y est permise (l’ONF y organise des chasses guidées). Comment légitimer la chasse sur ces espaces sans que cela ne compromettre la conservation des enjeux écologiques ? Il paraitrait logique que la chasse soit bannie des Zones de Protection Forte, sans quoi ce statut n’aurait aucun sens !

Ce décret n’est pas assez précis, tout en prévoyant suffisamment de restrictions pour en limiter la portée.

Par ailleurs, on ne sait pas vraiment ce qu’implique la reconnaissance d’une Zone de Protection Forte, ce décret n’apportant pas de précision quant à la nature de la protection accordée.

Rapport de présentation

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_de_presentation-3.pdf

Stratégie nationale pour les aires protégées – 2030 (format pdf – 3.9 Mo – 04/01/2022)

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/snap.pdf

20220114 Projet de décret “protection forte” (format pdf – 67.6 ko – 14/01/2022)

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20220114_decret_protection_forte.pdf

La réponse se fait en déposant vos avis sur le formulaire de la page suivante : ![]()

Vous pouvez aussi pour en inspirer d’autres mettre votre avis dans les commentaires (après l’avoir mis sur le site de la consultation évidemment ).

L’Adel tire un bilan positif de l’année

L’Adel tire un bilan positif de l’année