archive : Quand la justice accorde un blanc seing aux pollueurs

Les associations Sauvegarde du Trégor Goëlo Penthièvre et Halte Aux Marées Vertes ne se résignent pas aux conclusions des juges d'instruction de la cour d'Appel du Tribunal Judiciaire de Paris et à l'ordonnance de non-lieu sur la responsabilité des auteurs des excédents d'azote dans les rivières conduisant à la prolifération des algues vertes. Elles feront appel dans les meilleurs délais de cette ordonnance par l'intermédiaire de leur avocat, François Lafforgue.9 commentaires

Connexion / inscription

Vous devez posséder un compte pour pouvoir poster un commentaire

Vous devez posséder un compte pour pouvoir poster un commentaire

| Courriel | |

| Mot passe | |

| Rester connecté-e

|

|

SCANDALEUX!

Hélène FLAMENT

02/05/2021 - 11:03:21

Pollution de la Penzé : des associations appellent à un rassemblement samedi 1er mai

https://www.letelegramme.fr/dossiers/la-penze-polluee/pollution-de-la-penze-des-associations-appellent-a-un-rassemblement-samedi-1er-mai-25-04-2021-12740522.php

https://www.letelegramme.fr/dossiers/la-penze-polluee/pollution-de-la-penze-des-associations-appellent-a-un-rassemblement-samedi-1er-mai-25-04-2021-12740522.php

Alain UGUEN

30/04/2021 - 08:53:17

Algues vertes en Bretagne : ce que révèle le rapport de la Cour des comptes

https://www.letelegramme.fr/dossiers/algues-vertes-en-bretagne/algues-vertes-en-bretagne-ce-que-revele-le-rapport-de-la-cour-des-comptes-29-04-2021-12742149.php

Algues vertes : Une enquête hors-norme de la Cour des comptes

https://www.letelegramme.fr/dossiers/algues-vertes-en-bretagne/algues-vertes-une-enquete-hors-norme-de-la-cour-des-comptes-29-04-2021-12742151.php

Bretagne. 2021 risque d’être une année à algues vertes

https://www.ouest-france.fr/bretagne/plerin-22190/bretagne-2021-risque-d-etre-une-annee-a-algues-vertes-b87e8f0c-a74d-11eb-bac8-769827b2d6b4

https://www.letelegramme.fr/dossiers/algues-vertes-en-bretagne/algues-vertes-en-bretagne-ce-que-revele-le-rapport-de-la-cour-des-comptes-29-04-2021-12742149.php

Algues vertes : Une enquête hors-norme de la Cour des comptes

https://www.letelegramme.fr/dossiers/algues-vertes-en-bretagne/algues-vertes-une-enquete-hors-norme-de-la-cour-des-comptes-29-04-2021-12742151.php

Bretagne. 2021 risque d’être une année à algues vertes

https://www.ouest-france.fr/bretagne/plerin-22190/bretagne-2021-risque-d-etre-une-annee-a-algues-vertes-b87e8f0c-a74d-11eb-bac8-769827b2d6b4

Alain UGUEN

29/04/2021 - 07:44:26

Algues vertes : le rapport de la cour des comptes prévu pour fin juin

https://www.letelegramme.fr/dossiers/algues-vertes-en-bretagne/algues-vertes-le-rapport-de-la-cour-des-comptes-prevu-pour-fin-juin-18-03-2021-12721230.php

https://www.letelegramme.fr/dossiers/algues-vertes-en-bretagne/algues-vertes-le-rapport-de-la-cour-des-comptes-prevu-pour-fin-juin-18-03-2021-12721230.php

Alain UGUEN

19/03/2021 - 08:46:20

devant ce scandale, les bonnets rouges, qui se sont mobilisés et cassé les structures pour lutter contre le péage, soit disant pour éviter de se trouver isolés.Quelle fierté

Qu'ils ne se désespèrent pas. Dans les années qui viennent, quand les touristes bouderons leur territoire pour cause algues vertes, il y aura un vrai motif de manifester.

Qu'ils ne se désespèrent pas. Dans les années qui viennent, quand les touristes bouderons leur territoire pour cause algues vertes, il y aura un vrai motif de manifester.

Gérard PELISSIER

10/03/2021 - 11:41:57

De toutes les façons lorsque l'état est condamné, si les responsables de l'état ne sont pas directement impliqués, que seul "l'Etat" en tant qu'entité impersonnelle est impliqué dans la condamnation, que voulez-vous que les cyniques en place en aient à faire? Ils ne sont pas responsables, les seuls emmerdés en dernier lieu, c'est nous qui payons des impôts et nos enfants, à qui reviendra la dette, pas aux bourgeois qui font de l'évasion fiscale et qui ont placé le gouvernement que l'on a (que l'on mérite). Les lois ont étés faites par et pour la bourgeoisie, tant que le capitalisme durera on pourra manger des algues vertes en salade. Si les exploiteurs ne trouvaient pas des exploités pour faire pousser leurs algues vertes, ben, y'au n'aurait pas.

Christian Perez-Gil

16/02/2021 - 19:13:51

Je voudrais savoir s'il y a la possibilité de signer TOUTES les pétitions dans votre liste en une seule fois ? Je pense que ça serait bien de donner cette possibilité !!! Merci !!

Antonio Viale

16/02/2021 - 02:23:32

c'est désolant, enrageant, mais pas surprenant, les actuels responsables du gouvernement pratique le mensonge et le déni en artistes, pour notre plus grand dommage à tout, terre, mer, animaux, plantes et humains

[ Voir l'archive ]

maripachats

15/02/2021 - 18:05:30

| CYBERACTEURS | C/O Alain Uguen 152 rue F.Pelloutier 29000 Quimper | Mentions légales

| GRAPHISTE : Mary-Morgane |

| GRAPHISTE : Mary-Morgane |

|

Eau, rivières, océans

Un rapport constate l’échec des plans de lutte contre les algues vertes

Un rapport provisoire de la Cour des comptes, révélé par « Le Télégramme », démontre l’inefficacité de la lutte contre les algues vertes en Bretagne menée depuis 2010. Et ce, malgré une enveloppe de plus de 110 millions d’euros.

En un mot : inefficaces. Le constat de la Cour des comptes et de la chambre régionale des comptes de Bretagne est clair : les deux plans de lutte contre les algues vertes mis en place depuis vingt ans [1] ne fonctionnent pas. Objectifs mal définis, acteurs peu mobilisés, contrôles peu nombreux, avis scientifiques manquants… Les plans n’ont pas eu d’effet significatif sur les marées vertes. C’est le journal Le Télégramme qui a révélé l’information dans son édition du 29 avril : il a pu consulter une version non définitive du rapport, à paraître fin juin, après les élections régionales et a publié les éléments clefs du travail d’enquête mené depuis deux ans par les deux instances.

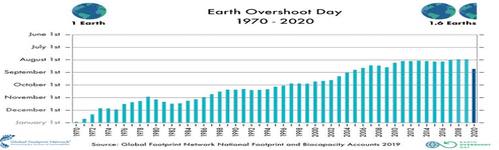

Depuis 2015, la situation stagne, avec toujours autant d’azote épandu, indique le rapport. L’azote, issu de l’agriculture et qui deviendra nitrate, est en effet un ingrédient essentiel de la prolifération des algues vertes. En réduire la charge dans les cours d’eau est le « moyen d’action prioritaire » contre les algues. En se décomposant, celles-ci libèrent un gaz mortel. Or, les échouages sont de plus en plus précoces. Il suffit de se promener en ce moment en baie de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) — elle concentre 90 % des échouages d’algues — pour s’en rendre compte.

Selon le Centre d’étude et de valorisation des algues (Ceva), la précocité des échouages serait « largement supérieure à la moyenne » et la surface concernée « supérieure de 30 à 40 % à la moyenne des mois d’avril de la période 2002-2020 ». « Il y a encore beaucoup trop d’algues vertes, on le sait, il faut aller plus loin », dit à Reporterre Sylvain Ballu. Responsable de la surveillance des marées vertes au Ceva, il survole les huit baies touchées par les marées vertes depuis près de vingt ans.

Yves-Marie Le Lay se félicite de la fuite de ce rapport avant les élections régionales.

Yves-Marie Le Lay, militant écologiste des Côtes-d’Armor, se félicite de la fuite du rapport, dont il souhaitait la publication depuis plusieurs mois afin de nourrir le débat avant les élections régionales : « Certains de ceux qui mènent les plans de lutte contre les algues vertes sont candidats, comme Thierry Burlot (LREM-Modem-UDI) et Loïc Chesnais-Girard (PS, président du conseil régional de Bretagne). » Une certitude, les algues vertes s’invitent dans le débat politique alors que le contexte régional agricole est déjà tendu.

D’autant qu’à l’imprécision et aux « objectifs peu pertinents » s’ajoute, selon le rapport cité par le Télégramme, « le manque d’ambition des collectivités puisqu’elles s’en remettent à la chambre d’agriculture ».

Arnaud Clugery, porte-parole de l’association Eaux et rivières de Bretagne a participé à l’élaboration du rapport. Il regrette que « les acteurs n’aient pas mis en œuvre les moyens nécessaires, pourtant ces moyens existaient » : 110 millions d’euros entre 2010 et 2021. « Les chambres d’agriculture se sont positionnées sur la gestion foncière. Elles auraient dû s’engager dans le démantèlement des grosses exploitations. Quand on dit que les [exploitations] bios n’ont pas accès à la terre, c’est vrai. L’État et la région Bretagne n’ont joué que la carte de l’incitatif, pas celle du réglementaire. » Et l’incitatif ne suffit pas.

Surface moyenne couverte par les algues vertes.

Arnaud Clugery incrimine également « la faiblesse des contrôles ». La Cour des comptes et la chambre régionale des comptes, aussi. Les contrôles dans les exploitations agricoles ont chuté de 73 % depuis 2010, date du premier plan de lutte contre les algues vertes. Pourtant, « les services de l’État ont mis en évidence, depuis 2018, la récurrence de fuites d’azote en raison de la vétusté des ouvrages de stockage ».

Ce rapport « va stimuler tout le monde », espère Sylvain Ballu, du Ceva. Même si la charge est lourde, il y a des améliorations, souligne-t-il. Entre 1995 et 2019, la teneur en nitrates dans les cours d’eau a diminué, passant d’une moyenne de 42,8 à 34,2 milligrammes par litre, selon les données de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne. C’est mieux mais loin des 10-15 mg/l nécessaires pour atteindre l’objectif d’une réduction de moitié des échouages d’algues vertes d’ici 2027.

C’est maintenant que tout se joue…

La communauté scientifique ne cesse d’alerter sur le désastre environnemental qui s’accélère et s’aggrave, la population est de plus en plus préoccupée, et pourtant, le sujet reste secondaire dans le paysage médiatique. Ce bouleversement étant le problème fondamental de ce siècle, nous estimons qu’il doit occuper une place centrale dans le traitement de l’actualité.

Contrairement à de nombreux autres médias, nous avons fait des choix drastiques :

• Celui de l’indépendance éditoriale, ne laissant aucune prise aux influences de pouvoirs. Reporterre est géré par une association d’intérêt général, à but non lucratif. Nous pensons qu’un média doit informer, et non être un outil d’influence de l’opinion au profit d’intérêts particuliers.

• Celui de l’ouverture : tous nos articles sont en libre accès, sans aucune restriction. Nous considérons que s’informer est un droit essentiel, nécessaire à la compréhension du monde et de ses enjeux. Ce droit ne doit pas être conditionné par les ressources financières de chacun.

• Celui de la cohérence : Reporterre traite des bouleversements environnementaux, causés entre autres par la surconsommation, elle-même encouragée par la publicité. Le journal n’affiche donc strictement aucune publicité. Cela garantit l’absence de lien financier avec des entreprises, et renforce d’autant plus l’indépendance de la rédaction.

En résumé, Reporterre est un exemple rare dans le paysage médiatique : totalement indépendant, à but non lucratif, en accès libre, et sans publicité.

Le journal emploie une équipe de journalistes professionnels, qui produisent chaque jour des articles, enquêtes et reportages sur les enjeux environnementaux et sociaux. Nous faisons cela car nous pensons que la publication d’informations fiables, transparentes et accessibles à tous sur ces questions est une partie de la solution.

Vous comprenez donc pourquoi nous sollicitons votre soutien. Des dizaines de milliers de personnes viennent chaque jour s’informer sur Reporterre, et de plus en plus de lecteurs comme vous soutiennent le journal. Les dons de nos lecteurs représentent plus de 97% de nos ressources. Si toutes les personnes qui lisent et apprécient nos articles contribuent financièrement, le journal sera renforcé. Même pour 1 €, vous pouvez soutenir Reporterre — et cela ne prend qu’une minute. Merci.

Reportage — Eau, rivières, océans

Algues vertes : le désastre s’amplifie

Notes

[1] En 2010-2015 et 2017-2021.

Précisions

Source : Julie Lallouët-Geffroy pour Reporterre

Photo :

. Chapô : Des algues Ulva Armoricana lors d’une marée verte dans le nord Finistère (Plage du Dossen et île de Sieck, commune de Santec) en 2009. Thesupermat/Wikimedia

Graphique :

. Surface d’échouages d’algues vertes de 2002-2019. Observatoire de l’environnement en Bretagne

Jérôme ROGUEZ

09/05/2021 - 17:00:00