Il faut une campagne bi-céphale avec une tête de liste qui parle d’autonomie, d’écologie et d’Europe et une secrétaire nationale qui tende la main pour rechercher en France une majorité centrée sur la Transition.

Remettre l’écologie au cœur de la campagne des européennes nécessite de réaffirmer l’autonomie contractuelle c’est à dire l’affirmation dans le même temps de l’autonomie de l’écologie politique par rapport à la gauche comme à la droite et de la recherche de majorité en France comme en Europe.

En parallèle, ce scrutin apparaît également comme le premier test électoral d’envergure pour Marine Tondelier, qui a bataillé pour une liste autonome et non une liste unique à gauche comme le réclamaient certains en interne. En creux, c’est donc la stratégie de la direction qui sera jugée, un an et demi après l’élection de la secrétaire nationale.

https://www.huffingtonpost.fr/politique/article/flora-ghebali-sur-la-liste-de-marie-toussaint-aux-europeennes-pourquoi-cette-eventualite-complique-la-tache-des-ecolos_232058.html

Si Marie doit marteler son discours écologiste en défendant le bilan du groupe au Parlement et ses propositions, Marine doit clairement jouer la carte de la main tendue au PS dans un premier temps en acceptant l’idée que le scrutin du 9 juin serve à définir lequel ou laquelle aura la responsabilité de tendre la main à Macron au soir du 9 juin pour faire de la fin du quinquennat un quinquennat centré sur la transition.

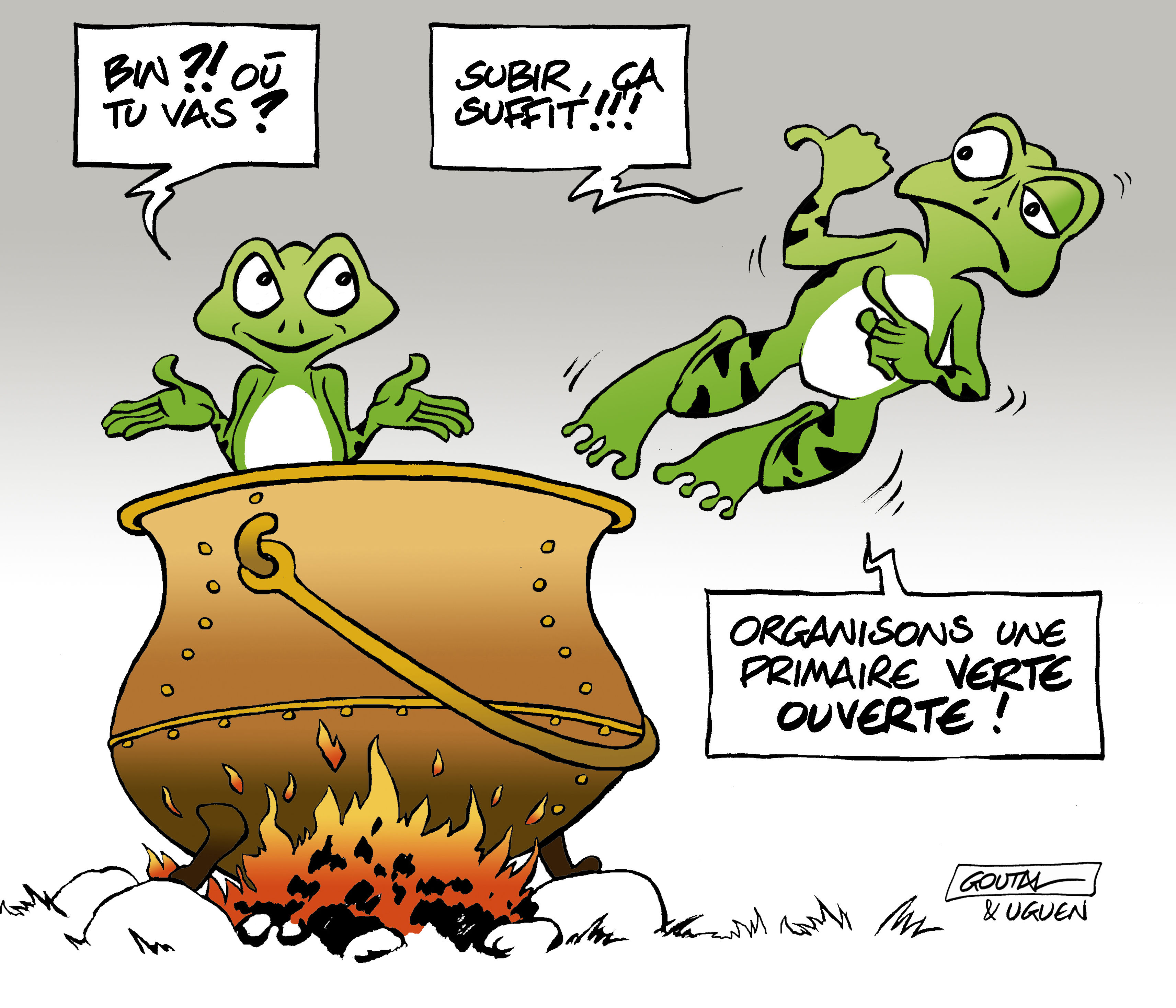

Alain UGUEN

Pour une MAJORIté Démocrate, Ecologiste, Européenne Solidaire

Le taux d’approbation chute à 18 % en France, l’un des membres fondateurs de l’UE, où 36 % des personnes interrogées jugent négativement le travail de la Commission et où 46 % ne savent pas ce qu’il en est.

La Commission impopulaire auprès des franges politiques alors que le soutien à l’adhésion à l’UE reste élevé (50% en France 85% pour les électeurs Verts) et qu’une majorité Green-EFA, S&D, Renew et EPP se dessine

EUROPÉENNES 2024: MARIE TOUSSAINT REGRETTE UN “CONTEXTE D’ATTAQUE PERMANENTE DE L’ÉCOLOGIE”

Coups bas, “affaire Bayou”… Chez les écolos, le supplice de Marie Toussaint avant les européennes